サイト内の現在位置

生産プロセス 〜製造検査〜 (その2)

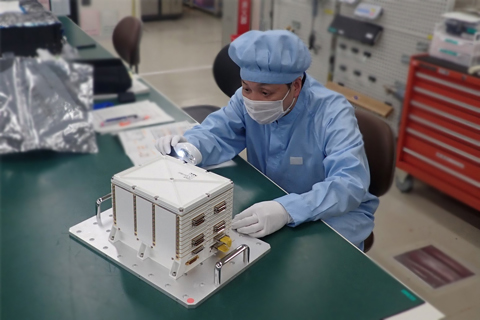

人工衛星やロケットに搭載される宇宙機器は、さまざまな部品や線材が取り付けられた基板を複数枚組み上げることで形成されている。設計者が作成した図面や仕様書に基づき、そうした基板や機器を組み上げるのが、「機器製造検査」の仕事だ。NECスペーステクノロジーでは、この機器製造検査の業務は大きく2つに分かれている。1つが宇宙機器を実際に組み上げる「製造」だ。そして、もう1つが、「製造」担当者が組み上げた機器が図面や仕様書通りになっているか、さらに電気的にも機能、性能を満足しているかを確認する「検査」の仕事だ。今回はこの「検査」にスポットライトを当て、その業務内容と魅力を、機器製造検査部のInoue Takeshi氏に聞いた。

製造現場の各作業に“保証”をつける仕事

宇宙機器開発の流れを大まかに説明すると、まず顧客から受注した製品に対して、電気設計と構造設計が行われ、その2つの設計が終わった段階で、基板や、基板を組み合わせた宇宙機器の製作に入る。これが「製造」のフェーズだ。この「製造」された基板や機器に対して、設計者が作った図面や仕様書通りに、部品が付けられているか、ハンダ付けが社内の規定を満たしているか、求められた機能性能を満たしているかなどを確認するのが、「検査」の仕事となる。

「設計者が『こんなふうに作ってください』と指示してきたものに対して、製造の担当者はその通りに製造します。検査の担当者は、その製造されたものに対して、目視検査や電気試験を行うなどして、実際に設計者の指示通りになっているかを確認します。さらに検査完了後は、検査で取得したデータをまとめてレビューを受け、最終的には『検査成績書』として宇宙機器と合わせてお客様に納品します。つまり、私は検査の仕事とは、製造の各作業に対して設計者の指示通りであるという“保証”をつけることだと考えています」 NECスペーステクノロジーでは、検査担当者がチェックする前には製造チーム内でチームリーダーによるチェックが行われており、検査担当者がチェックしたあとにも品質保証の担当者が入り、その基板や機器が正しく製造・検査されているかをチェックする。つまり、二重、三重にチェックが入る体制が構築されているのだ。

「厳重なチェック体制が敷かれているのには理由があります。それは、我々が作っているのが宇宙機器であることです。宇宙空間で使う宇宙機器は、一旦打ち上がってしまうと修理できません。このため、もし宇宙機器を打ち上げたあとに『宇宙機器が機能しない』事態が発生してしまうと、その影響は計りしれません。万に一つもそういうことが起こらないよう、製造現場において徹底的にチェックすることが、我々検査担当者の仕事です」

検査業務の中核を担う“3つの検査”

では検査担当者は具体的にどういった業務を担うのか。Inoue氏は自身の仕事を「VI(Visual Inspection)」、「MT(Mechanical Test)」、「ET(Electrical Test)」という3つの検査に分けて説明してくれた。

VIとは、いわゆる「外観検査」のことだ。製造された基板や機器について、図面通りに部品が付いているか、ハンダ付けの仕上がりに問題がないかなどを目視でチェックする。

MTは「機械的検査」とも呼ばれるもので、主に宇宙機器の筐体に関連する要素を検査する業務だ。例えば、基板の寸法が図面と一致しているかどうか。あるいは、他の機器と接続するための穴の位置や寸法が図面と合っているかどうか。質量の中心がどこにあるのかを確認するなど、構造的な検査を行う。

ETは、「電気試験」のことだ。これは、基板や機器が求められた機能性能をきちんと有しているかをチェックする作業となる。例えば、基板や機器に指定された電圧をかけた際に、指定された出力値や波形を示すかどうかなどを確認する。

これら3つの検査は、基板一枚の段階から機器として組み上がった段階まで、製造プロセスの中で頻繁に発生する作業となっている。さらに試験ごとに使う設備や測定器、測定方法が変わってくるうえ、設備の予約や人のアサイン、測定器の調達など関連業務も多く、特にプロジェクトが複数重なっているときなどは、「繁忙を極める」という。

多岐にわたる業務の中で、Inoue氏自身はどの業務が最も重要だと考えているのだろう。

「最初にある、基板のVIが最も重要だと考えています。ここで間違いがあると、のちのち宇宙機器の形になってから大きな不具合につながります。宇宙機器製造の土台となる基板のVIは、特に気を引き締めて行うようにしています」

チームメンバーには“マニアックな人”が多い

続いて、検査担当者はどういった人と仕事を共にするのかと尋ねると、Inoue氏は、「1つの機器を一人で検査することはほぼなく、検査チームだけでも複数人が関わる」と話す。さらに設計、生産技術、製造、品質保証、生産管理など「社内のほぼすべての部門と関わりを持って仕事をしている」という。

「例えば、設計図面に何か疑問点があれば設計者に質問しますし、宇宙機器を製造するための治工具に関する問い合わせを生産技術にすることもあります。また品質保証と、さまざまな規定についてすり合わせをすることもあります。検査は、図面と手順書があれば、一人でできる業務というイメージを持たれることが多いですが、実際はそんなことはありません。何かしら確認を取ったり、問い合わせをして回答をもらったり、誰かと一緒に行う業務がほとんどです」

ちなみに、検査チームのメンバーには、どんなタイプの人が多いのかと聞くと、「マニアックな知識を持つ人が多いです」とInoue氏は笑った。

「機械に詳しい機械マニアだったり、電気設計に詳しい電気回路マニアだったり。あとパソコンを自作する人もいたりして、結構マニアックな知識を持つ人が多いですね。検査の仕事は、実際に組み上げたモノを動かして、その動作を確認する業務が多いです。そういう意味では、私も含め、ものづくりが好きな人にとってはたまらない場所なのではないかと思います」

求められる値には“誤差なく、ぴったり”に

Inoue氏は、検査業務のどういったところに魅力を感じているのだろう。そう聞くと、Inoue氏から返ってきたのは「電気調整の作業がおもしろいと思っています」との回答だった。

電気調整とは、基板単体のET(電気試験)だ。簡単に言うと、特定の調整部品を交換しながら、基板から出てくる出力値を規定の値に調整していく作業となる。

「この電気調整を行うときに、求められた値、ぴったりに調整するのが楽しいですね。調整する値の規格には、もちろん誤差の設定もあるのですが、自分で調整部品を変え、誤差なく、値がぴったりになったときの爽快感たるや、他には代えがたいものがあります」

またInoue氏は、「個々に検査した基板や部品が、時には数年かけて宇宙機器にまで組み上がり、それを納品したときの達成感も格別」だと語ってくれた。

多くの魅力がある一方で、宇宙機器開発の最終工程である検査業務は、開発スケジュールが遅れたときなどに“リカバリ役”となるケースが多く、そんなときには、シフト制を組むなどの日程短縮を行うこともあり、「納期通りに納入するのは大変」だという。

しかし、そういうときは周りのメンバーが助けてくれることが多く、「いつも支えてもらっている」とInoue氏は感謝の意を示す。

「一緒に作業してくれるチームメンバーや技術部門の方々がいたり、また、『今日は俺が見るから帰っていいよ』と気遣ってくれる先輩がいたり。『いい製品を作ろう』という同じベクトルに向かって、関連するメンバーが積極的に補助してくれたり、フォローしてくれたりする風土が社内にはあります。もし、これが『この日までに全部一人で終わらせろ』みたいな雰囲気だったら、とても今日まで続けられなかったと思います。周りの皆さんにはいつも支えられています」

あきらめなければ、その先に光はさす

Inoue氏が、これまでのキャリアで最も印象的だったと話すのが「GOSAT(温室効果ガス観測技術衛星:いぶき)」の開発プロジェクトだ。このとき、Inoue氏は、TANSO(温室効果ガス観測センサ)の新規開発に検査担当者として携わったが、「なかなか思うように動かず苦労した」という。

「新規開発でしたので、これまで使ったことがない部品を使ったり、新しい通信方法を採用したりと、新しい試みが多かったですね。このため、基板や機器が予期せぬ動きをすることが多々あり、実機を動かしながら、技術部門の担当者と毎日時間をかけて検証を続けました」

同プロジェクトにInoue氏は、基板のVIから参加し、機器のETの後工程となるシステム試験まで担当。筑波宇宙センターに通い、何日も試験に参加したことも思い出深いと話す。

「私が担当した宇宙機器はソフトウェアも搭載していたため、人工衛星に対してコマンドを打ったときに正確に反応が返ってくるかといった制御試験も担当したのです。自分が担当した機器以外の機器ともつなげて、すべての機器を動かしながら確認していきました。このことも印象深いですね。また、打ち上げ後も、現場にいた社内の担当者から『ちゃんと打ち上がったよ』『ちゃんと通信できて、画像が撮れたよ』など逐一報告をもらえて、嬉しかったです。苦労はありましたが、あきらめずに頑張れば、その先に光はあるのだと。そんなことを実感できたという意味で、とても印象深いプロジェクトでした」

検査の仕事に最も必要なのは「責任感」

最後に、これまでのキャリアを振り返ってもらい、検査の仕事に必要なスキルや素養を聞いた。すると、Inoue氏からは「責任感」との答えが即座に返ってきた。スキルや知識は現場で仕事をしながらいくらでも身につけられるが、責任感は簡単に身につけられるものではない。検査の仕事に向いているかどうかは、その人に責任感があるかどうかが非常に重要とのことだ。

「『この製品は自分が検査するのだ』という強い思いを持ってもらわないと、いくら豊富な知識やスキルがあってもできない仕事だと思います。逆にいうと、強い責任感さえあれば、誰にでも門戸が開かれた仕事だとも思います。少しでも検査の仕事に興味を持つ人が増えると嬉しいですね」

現在、宇宙業界は、ベンチャーをはじめとする民間企業の参入により、大きく変化しつつある。宇宙機器や人工衛星に対しても、安価に大量に生産することが求められる時代になってきているようだ。しかし、Inoue氏は時代の流れを受け止めつつも「あくまでも品質第一で、何年も壊れないものを作り続けたい」と決意を新たにする。

そんなInoue氏ら現場の思いを汲みつつ、NECスペーステクノロジーでは、これからも高品質・高性能な宇宙機器が開発されていく。

Inoue Takeshi氏プロフィール

F工業高等学校 機械科卒業

機械加工を学び、新卒入社後は製造部にて、人工衛星搭載機器の組立に従事。

衛星運用試験を経験後、検査部に異動。

現在は、人工衛星、ロケット搭載機器の検査に従事し、作業の効率化、自動化に取り組んでいる。

趣味は、美術館や博物館巡りと旅行。趣味のなかに運動の要素も取り入れて、もう少し動けるようになりたいと思っている。