サイト内の現在位置

設計プロセス ~機器開発の取りまとめ~

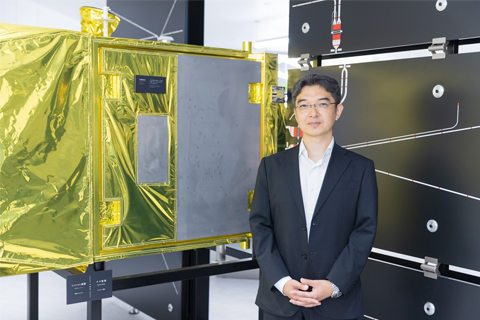

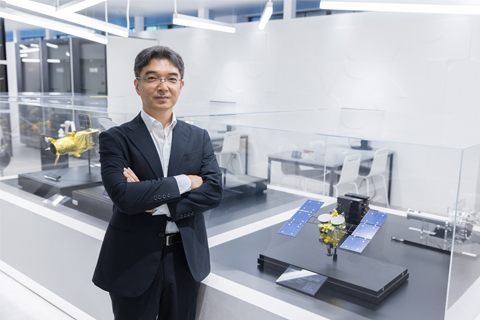

宇宙機器の開発には、設計部門や製造検査部、生産技術部、品質保証部などさまざまなプレイヤーが関わっている。ただ、当然ながら、各プレイヤーがバラバラに活動していては、いつまでも完成には至らない。プロジェクトの流れを見通し、開発全体を取りまとめる存在が必要となる。NECスペーステクノロジーにおいてその役割は、電気設計者が担うことになっており、その担当者は「機器担当」と呼ばれている。今回は、この「機器担当」の仕事と魅力について、第二搭載技術部の電気設計者 Sano Junpei氏に話を聞いた。

要望を仕様に落とし込み、開発全体を取りまとめる仕事

「私の仕事は、お客様からの要望をもとに、宇宙機器として実現可能な製品仕様へと落とし込み、その内容に基づいて、製品として提供するまでの取りまとめをすることです」

「機器担当」の業務について尋ねると、Sano氏からはこんな答えが返ってきた。宇宙機器の開発プロジェクトは、まず顧客の「こんな機能を持つ宇宙機器を作ってほしい」といった要望を聞き、それを「製品仕様」として整理することから始まる。「機器担当」は、この製品仕様を決めるところからプロジェクトに参画し、その後の設計、製造検査、納入に至るまでの全工程を取りまとめる役割を担うという。

「電気設計者として設計の工程で設計図を書くなど手を動かすことはありますが、その後工程である構造設計や製造検査などにおける実作業は、それぞれ担当部門に任せることになります」

「機器担当」の仕事は、宇宙機器の開発にどんな影響があるだろうか。Sano氏は、「『機器担当』がうまく機能し、工程間や部門間を取り持つことで、宇宙機器の開発全体がスムーズに流れる」と話す。こうしたスムーズな開発が1つ1つの宇宙機器の品質を高め、ひいては人工衛星の正常動作、すなわちミッション成功に直結する。つまり、「機器担当」は、人工衛星のミッションの成否を左右するほどの、大きな責任を負う仕事でもあるのだ。

「機器担当」が担う4つの工程

「機器担当」は具体的にどのような業務を行うのか。Sano氏は、自身の仕事を、「要求分析・概念設計」「基本設計」「詳細設計」「製造・検査・試験」の4つの工程にわけて説明してくれた。

まず「要求分析・概念設計」の工程では、顧客からの要求をもとに製品仕様を検討する。この工程では、試作機の製作・評価も行い、その結果を製品仕様に反映することも多い。

続く「基本設計」は、製品仕様を実際のものづくりの図面に落としていく工程だ。具体的には、回路設計図を起こしたり、構造設計者に設計を依頼したりといった各種設計を行う。この設計結果をもとに、生産部門が機能・性能・環境試験を行うための「EM(エンジニアリング・モデル)」を製作し、各種試験を実施する。そして、その結果を機器担当が評価する。

次の「詳細設計」では、「EM」での実験結果を、実際に宇宙に打ち上げる「FM(フライト・モデル)」の設計に反映し、最終的な宇宙機器を完成させていく。

最後の「製造・検査・評価」では、生産部門が「FM(フライト・モデル)」の制作・検査・試験を実施し、その結果を機器担当が評価する。そして、これら4つの工程を経たうえで、ようやく顧客への宇宙機器納入に至る。

幅広い工程に携わる仕事だが、Sano氏自身はどの工程が最も重要だと考えているのだろうか。そう問うと、「最初の『要求分析・概念設計』が最も重要だと考えている」との答えが即座に返ってきた。

「後工程における、設計のしやすさや、ものづくりのしやすさにダイレクトに響いてくるので、『要求分析・概念設計』が一番重要なフェーズだと考えています。私自身、過去にいろいろな部門の業務に携わる中で、ものづくりをしやすい仕様や、試験しやすい仕様になっていると、宇宙機器の開発がとても効率的に進むことを実感してきました。そうした経験も踏まえ、後工程を熟慮したうえでの仕様決定が、特に重要だと感じています」

「相手が求める答え」に思いを馳せることが大事

宇宙機器の開発全体を取りまとめる「機器担当」は、多くの人とともに仕事をする。具体的には、「お客様(JAXA:宇宙航空研究開発機構など)」や「上位システム担当者(NECなど)」、「社内の設計部門」「生産部門」「調達部門」の担当者など、「各フェーズでその関係者と連携して作業を行うことになる」とSano氏は説明する。

これだけ多数、かつ多様な関係者とやりとりしながら、開発をスムーズに進行するとなると、それ相応のコミュニケーション力が必要になるだろう。Sano氏は、コミュニケーションをするうえで心がけているポイントとして、「相手の立場に立って考え、相手が動きやすくなるような説明をすること」を挙げる。つまり、相手が本当に望んでいることは何なのか、その本質をつかんだうえで回答するように心がけているというわけだ。

「例えば、お客様から宇宙機器では実現不可能な要求があったとすると、それをそのまま『無理です』と答えると、相手方は困るだけです。そうではなくて、何か他の形で要求を実現できないかを考えたうえで、回答するようにしています。また、社内の他部門の人に対しても、ものづくりにおいて注視している部分や業務の内容も異なりますので、そういった部分も考慮しながら、相手の立場になって話すようにしています。そうすることで、多くの関係者に、より一体感をもって、気持ちよく業務に取り組んでもらいたいと思っています。」

軌道上で正常に作動したとわかる瞬間が、至福のとき

では、「機器担当」のどこに魅力を感じているのだろう。Sano氏は自身の仕事について、「自分が担当した機器が実際の製品として組み立てられ、さらにそれが人工衛星に搭載され、実際に運用されるところまで関われるところ」に、魅力を感じると話す。そして、特に大きな充実感を得られる瞬間が、自身が携わった宇宙機器を載せた人工衛星が打ち上げられ、「宇宙空間で正常に運用されているのを確認したとき」だと頬を緩める。

「担当した宇宙機器が正常に動いていることを確認したときには、心から安堵します。特に人工衛星の管制室でそういった場面に立ち会うと、周りのスタッフからも拍手が湧き上がって、他では味わえない幸せな気持ちになれます」

他の仕事では得られない楽しさがある一方で、「何か問題が発生し、それをどう解決したらいいのかわからないときなどは、とても苦しい」と、「機器担当」の仕事の辛い一面にも触れる。

「例えば、開発中の宇宙機器が、特定の条件下だけ期待する動作をせず、その原因がわからない中で納期が迫ってくると、『はやく解決しなければ』と大きなプレッシャーを感じます」

そんなときには、「上司を含め、経験豊かな有識者や、ときにお客様にも集まってもらいながら、意見を募ったり、次善の策を探ったりする」という。すると、誰かがアドバイスをくれたり、解決には至らずとも、糸口をつかめたり、「何かしら前進できる」ことが多いとのことだ。

「『機器担当』は大変なことも多いですが、その分、自分の成長にもつながる、やりがいのある仕事だと考えています。簡単な業務ばかりだと、技術力や思考力はなかなか向上しないものです。大変な状況に向き合うときこそ、自分自身が大きく成長するチャンスだと捉えています」

“顧客と直に向き合った経験”が、大きな成長に

Sano氏がこれまでのキャリアの中で「最も印象的だった」と話すのが、小惑星探査機「はやぶさ2」に搭載される2種類の制御計算機の開発プロジェクトだ。同プロジェクトでSano氏は、開発する制御計算機の仕様決定の段階から、電気回路設計、機器の検査、試験方法の作成、客先へ出向いての他メーカー機器との結合試験、打ち上げ時のデータチェックや軌道上での動作についての問い合わせ対応など、「上司のサポートを受けながら、最初から出荷後の対応まで全ての工程を初めて一人で担当した」という。

「特に印象深いのは、プロジェクトの最初の段階から、お客様であるJAXAの先生方と対面して、宇宙機器に対する要望をダイレクトにお聞きできた点です。通常、我々の仕事では、上位システムの担当者が間に立つため、なかなかお客様と直に会う機会がありません。しかし、このプロジェクトではお客様と直にお話ができ、宇宙機器の開発がどんな風に始まるのかを、言葉だけでなく、実感を伴いながら理解することができました。ものづくりの一連の流れをより深く捉えられたという意味で、とても重要な経験をさせてもらったと考えています」

一技術者として「新たな技術も積極的に学びたい」

最後に「新人だった自分に一言かけるとしたら、どんな言葉をかけますか」と聞いた。するとSano氏は、少し考えた後、「一人でできることには限界があるので、周囲と協力して業務が進められるよう、良好な人間関係を築きましょう、と伝えます」と、頭をかきながら答えた。「機器担当」は、当然技術力やスキルを磨く必要はあるが、一人でできる仕事ではないので、皆に協力を得られるよう、周りとのつながりを深めることにも同じように注力すべきとのことだ。

そんなSano氏は、今後は、「管理職として部下が働きやすい環境づくりに注力する」とともに、「新たな技術を積極的に学び、一技術者として、さらなる高みを目指したい」と話す。

宇宙機器開発の現場は、Sano氏のような技術者のものづくりへの情熱により支えられている。これからもNECスペーステクノロジーでは、多くの技術者の思いが込められたお客様の期待に応える宇宙機器が開発されていく。

Sano Junpei氏プロフィール

C大学大学院 情報画像工学科 修了

大学院では、データの信頼性を向上させるための通信路符号化に関する研究に従事。

新卒入社後は、人工衛星に搭載される観測センサの信号処理を行う機器の電気回路設計から、衛星打ち上げ後の運用支援まで一連の衛星搭載機器の開発業務を経験。

その後、NECの標準衛星システム「NEXTAR」に搭載する機器や、「はやぶさ2」に搭載する機器の開発など、多数の機器開発に従事している。

プライベートでは、テニス、ゴルフといったアクティブなものから、楽器演奏、オンラインゲームなど色々と多方面に趣味を広げて楽しんでいる。